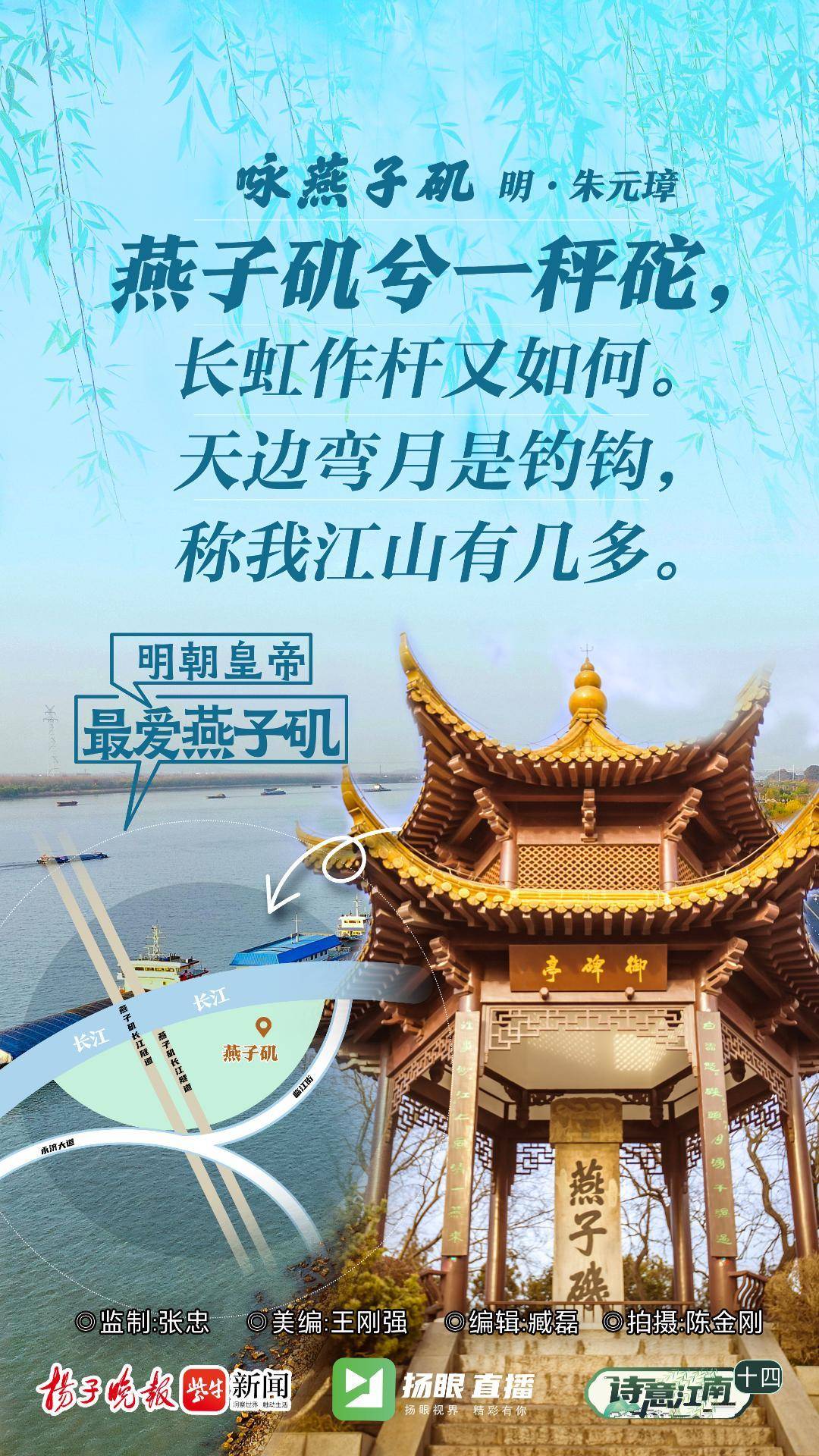

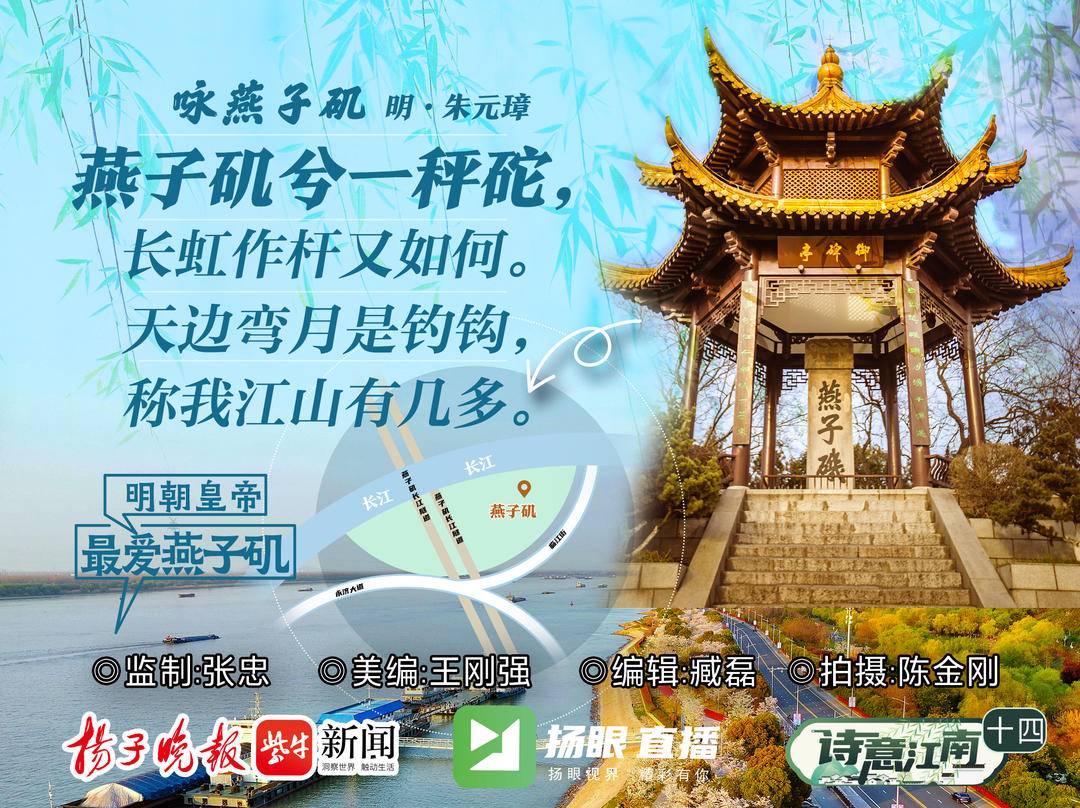

咏燕子矶

明·朱元璋

燕子矶兮一秤砣,长虹作杆又如何。

天边弯月是钓钩,称我江山有几多。

明代初年,一群年轻举子在江边赋诗为乐,题目就是眼前的燕子矶。有人将它比作秤砣,写出第一句:燕子矶兮一秤砣,但没人有才力再接下去。恰好朱元璋微服至此,即兴续句,他见天边彩虹,既然偌大的燕子矶不过是一个秤砣,那么,“长虹作杆又如何”?有了秤砣,有了秤杆,那什么做秤钩呢?不愧是刚打下江山的一代枭雄,他看到了天边的弯月。于是,一首气魄雄浑的诗歌横空出世。

这当然是个传说。事实上朱元璋虽出身穷苦,没上过学,但他自学能力强,他的诗文还是可以一读的。这首诗从头到尾,完全可能是他一人所写。

燕子矶是长江三大名矶之一,有“万里长江第一矶”之称,位于南京城东北观音门外,海拔虽仅有36米,但山石直立江上,三面临空,形似燕子展翅欲飞。古代画作中,我们常能看到它的身影。但画作中的视角应是在长江江面。所以如果想看到它展翅欲飞的样子,得乘船才行。

清人樊圻笔下的燕子矶 今藏上海博物馆

清人吴宏笔下的燕子矶 今藏故宫博物院

燕子矶上有很多景点。太平盛世,它是一处游览之所;而在战争发生之时,它又是一处兵争要地。朱元璋进南京城,在此登岸;鸦片战争,英军也是在这里登陆,直趋迈皋桥,胁迫南京城。

在百姓日常生活中,燕子矶还有一处重要渡口。张岱三到燕子矶,“缘山走矶上,坐亭子,看江水澈洌,舟下如箭”,第二次离开南京,在燕子矶登船,有茶人闵老子和女妓王月到此送行。

袁枚往苏州,也是在燕子矶登船。但当时为江风所阻,于是题诗于壁:“燕子矶边泊,黄公垆下过。摩挲旧碑碣,惆怅此山阿。短鬓皤皤雪,长江渺渺波。江神如识我,应送好风多。”

如何说“江神如识我”?那是因为他认为当时的燕子矶水神是他的故友裘曰修。裘曰修是清代名臣,母亲是江宁人。生他前曾在燕子矶水神庙求子,晚间梦见一神送子,说送她一个好大儿。结果就生下了裘曰修。且裘曰修临终前也告诉家人说,他是燕子矶水神,他死之日就是归位之时。

也是巧合,袁枚写完诗的第二天,江上竟刮起了大顺风。

袁枚把这事儿写进了《子不语》,且当故事看。

校对 盛媛媛